近日,我中心张振宇、崔萍理论团队与上海交通大学物理与天文学院贾金锋实验团队开展合作,在锡烯(stanene)研究中取得重要新进展,基于前期的预言在Bi(111)衬底上制备出了高质量单层与多层stanene薄膜,并进一步揭示了氢钝化作为表面活性剂在非平衡生长过程中的决定性作用;在此基础上,实现了锡烯拓扑边缘态和超导的共存。该成果以“Coexistence of Robust Edge States and Superconductivity in Few-Layer Stanene”为题,发表在2022年5月17日的权威物理学期刊《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 128, 206802 (2022)]上,并被选为编辑推荐。崔萍教授与贾金锋教授为本文的共同通讯作者。

类石墨烯结构的二维材料被认为是潜在的二维拓扑绝缘体家族。这类单元素材料结构简单,且其电子特性具有很强的可调控性。其中stanene因为具有很强的自旋轨道耦合效应以及最近被报道的新颖伊幸超导特性而备受关注。在该体系中,受到stanene样品质量和衬底的制约,稳定且明显的拓扑边缘态依然缺乏有力的实验证据。为了进一步探索和利用stanene薄膜的优异特性和功能,寻找合适的衬底生长稳定的高质量stanene薄膜单晶是一关键考量。

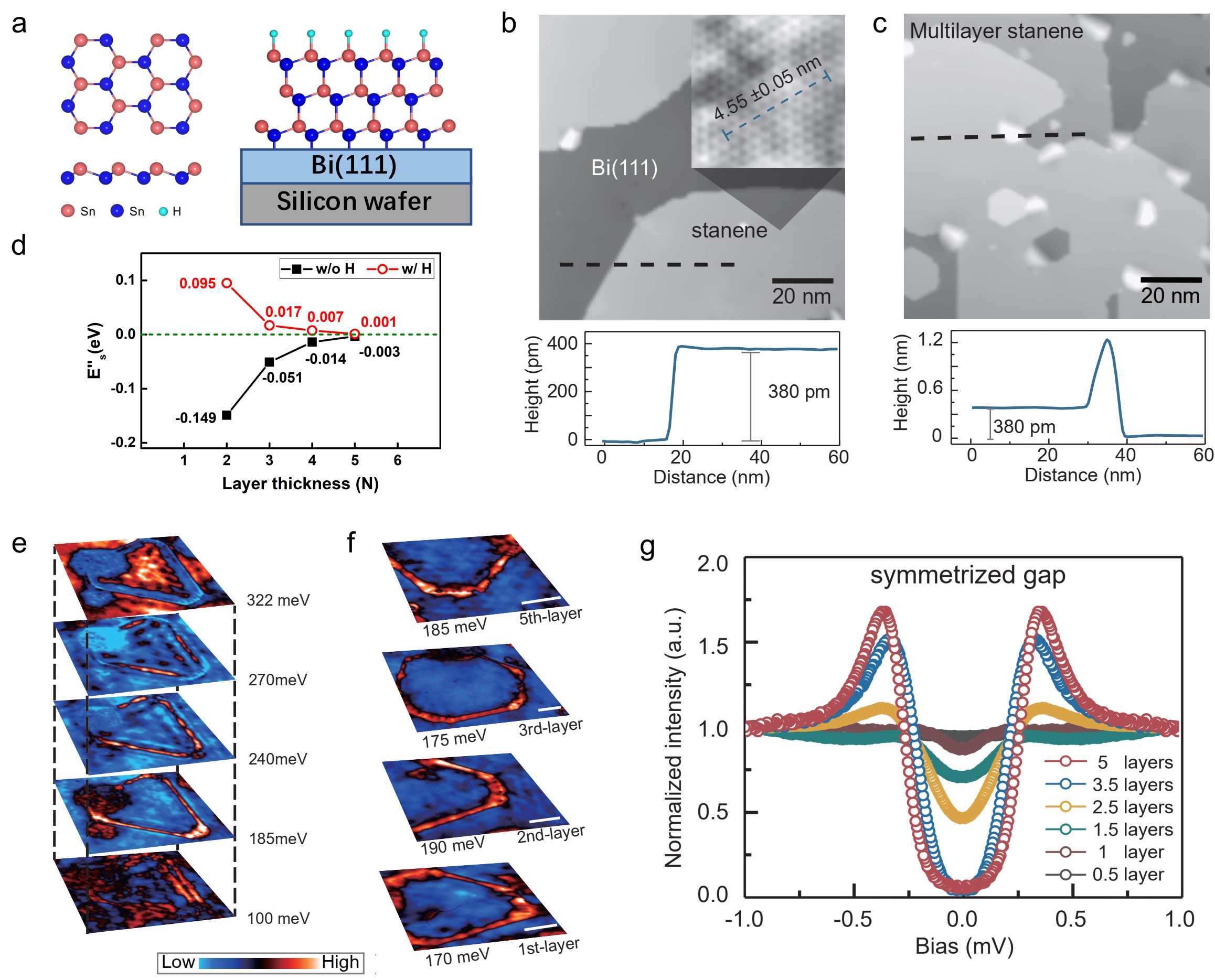

图:(a) 单层stanene与stanene/Bi(111)/Si结构示意图;(b,c)单层和多层stanene生长形貌;(d)形成能二阶差分与stanene层厚的关系;(e)不同能量对应电子态在stanene薄膜上的空间分布;(f)不同层厚stanene薄膜的边缘态;(g)不同层厚stanene薄膜上的超导能隙对比。

2015年,贾金锋团队及其合作者通过分子束外延方法在三维拓扑绝缘体Bi2Te3表面上首次制备出具有上下起伏褶皱的单层stanene [Nat. Mater. 14, 1020, 2015]。崔萍团队及其合作者研究了在基于Bi2Te3(111)的两种衬底上stanene的生长机理,预言Bi(111)原子层覆盖的Bi2Te3(111)衬底可生长高质量的stanene [Nanoscale 10, 18988 (2018)]。与纯Bi2Te3(111)表面相比,长一层Bi(111)原子后,更有利于成核及单晶生长。基于这一预言,该工作中通过分子束外延生长的方法并利用氢气作为活性剂,成功在Bi(111)衬底上生长出了高质量多层(1层-5层)stanene薄膜[图1(a-c)],并且利用空间分辨的扫描隧道图谱在1-5层锡烯薄膜上均探测到了规则且明显的边缘态分布[图1(e,f)]。理论计算揭示了氢钝化作为表面活性剂在促进多层薄膜生长和提高锡烯整体质量方面的决定性作用[图1(d)],并进一步表明,这一随层厚增加而稳定存在的边缘态具有拓扑非平庸特性,其是由Bi(111)衬底提供的强自旋轨道耦合环境以及多层stanene薄膜自身的拓扑非平庸性共同导致的。实验还发现该体系中的拓扑边缘态在A型边缘具有非常短的双向穿透深度(<4nm),这有利于进一步利用该边缘通道构建高密度的拓扑量子器件。此外,实验上在该体系中还测到了超导信号。其相干峰的强度在薄膜边缘处出现明显的干涉现象,表明体系的二维超导特性。超导和拓扑边缘态在同一体系中的共存为后续在多层锡烯体系中构建一维拓扑超导打下了基础。

本工作获得了科技部、基金委、中科院、上海市科委等单位的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.206802